一、脑供血不足的定义与常见原因

脑供血不足,简单来说,就是大脑的血液供应出现问题,导致大脑局部或整体缺血缺氧。这是一种可能引发多种严重后果的状况。

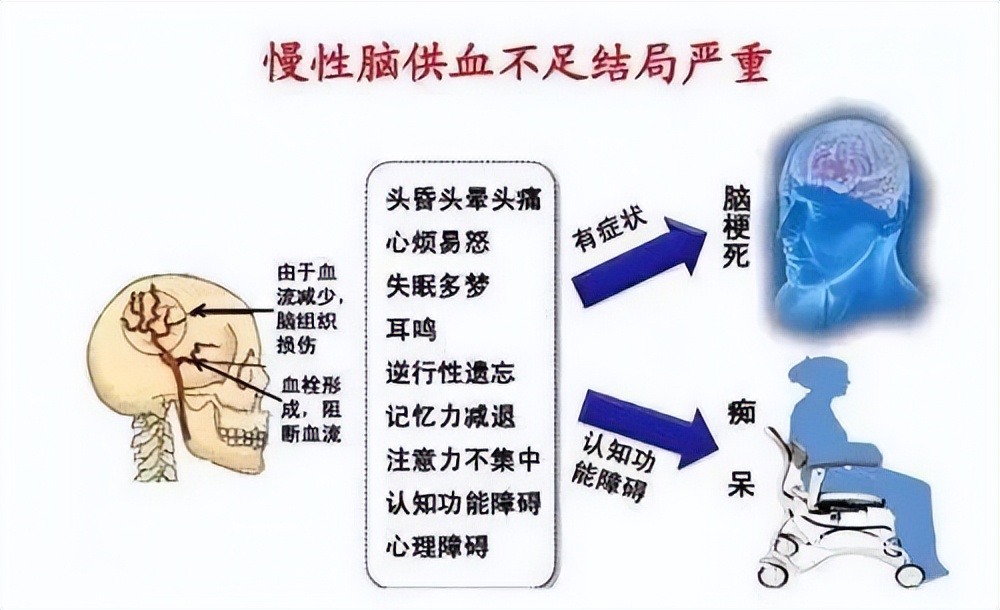

常见的原因多种多样。首先是脑血管病变,比如脑动脉硬化,这就像水管生锈变窄,血流难以顺畅通过,甚至可能形成脑血栓,直接阻塞血管,引发脑供血不足。

全身性疾病也不容忽视。低血压会使血液无法有力地被输送到大脑,贫血则会导致血液中携带氧气的能力下降,大脑自然得不到充足的氧气供应。

颈椎病是另一个重要因素。颈椎的椎管变窄、肿物压迫血管或神经,或者颈椎的骨质增生等,都会影响血液流向大脑。

心脏疾病同样可能造成脑供血不足。例如心功能不全、心律失常时,心脏的泵血功能减弱,输出的血液量减少,无法满足大脑的需求。

不良的生活习惯也是诱因之一。长期作息不规律、吸烟、缺乏运动以及肥胖等,会导致血管弹性下降、血液黏稠度增加,影响血液循环,增加脑供血不足的风险。

总之,脑供血不足的原因复杂,需要我们提高警惕,注意预防和及时治疗。

二、脑供血不足的症状表现

(一)轻度症状

轻微脑供血不足时,患者可能会感到头痛,这种头痛通常较为轻微,呈现出隐隐的胀痛感。头晕也是常见症状之一,患者可能会有头昏脑胀、眩晕的感觉,甚至偶尔会出现黑蒙的情况。头部还可能产生不适感,如昏沉、沉重。此外,患者容易感到周身乏力,做事情提不起精神。

(二)重度症状

当脑供血不足较为严重时,肢体活动障碍就可能出现,比如肢体无力或活动不灵,甚至突然摔倒。感觉障碍也较为明显,肢体麻木、舌头或嘴唇麻木等症状时有发生。平衡障碍导致患者走路不稳,容易摔跤。同时,还可能伴有恶心呕吐、吞咽困难、饮水呛咳等症状。严重者记忆力也会明显减退,影响正常生活。

(三)精神与意识症状

脑供血不足还可能引发精神意识方面的障碍。有的患者会变得嗜睡,整天昏昏沉沉,总是睡不够;而有的则会失眠,难以入睡或睡眠质量差。性格改变也较为常见,原本开朗的人可能变得孤僻,沉默寡言;或者原本温和的人变得急躁易怒。更严重的情况是出现意识丧失、智力减退,对生活和社交造成极大影响。

总之,脑供血不足的症状多样且复杂,需要我们密切关注自身身体状况,一旦出现相关症状,应及时就医诊断和治疗。

三、脑供血不足症状对健康的影响

(一)身体机能受损

脑供血不足会对身体机能造成显著的损害。在脑功能方面,由于大脑的氧气和营养供应不足,认知功能会受到影响,表现为记忆力下降、注意力难以集中,导致工作效率降低,甚至无法胜任复杂的工作任务。运动协调能力也会大打折扣,患者可能出现走路不稳、肢体动作不协调,影响正常的行走和日常活动。感觉功能的下降则表现为肢体麻木、触觉减退,对温度和疼痛的感知变得迟钝,容易造成意外伤害。这些身体机能的受损严重干扰了日常生活,使得患者在自理能力和社交活动方面都面临巨大挑战。

(二)情绪和心理问题

脑供血不足还可能引发一系列情绪和心理问题。焦虑情绪常常困扰患者,他们会对自身的健康状况过度担忧,担心症状突然加重或出现不可预见的后果。抑郁也是常见的表现,患者可能对生活失去兴趣,感到无助和绝望。烦躁易怒的情绪也时有发生,因为身体的不适和对未来的不确定感,导致情绪容易失控。这些负面情绪不仅降低了患者的生活质量,还可能影响到与家人和朋友的关系,进一步加重心理负担。

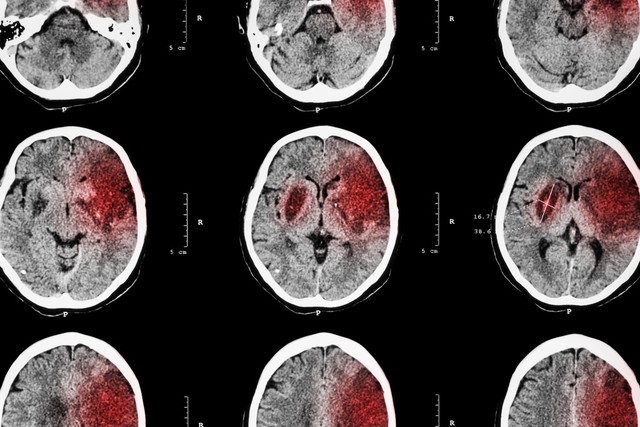

(三)增加严重疾病风险

如果脑供血不足的症状得不到有效的控制和治疗,将会大大增加严重疾病的发生几率,严重危及生命。例如,脑梗死的风险显著上升,由于脑部血管长期供血不足,容易形成血栓,阻塞血管,导致脑组织缺血坏死。痴呆也是潜在的威胁之一,长期的脑供血不足会损害大脑神经细胞,影响大脑的正常功能,逐渐导致智力下降、认知障碍等痴呆症状。此外,还可能引发心脑血管疾病,如心肌梗死、心律失常等,进一步威胁生命健康。

总之,脑供血不足的症状对健康的影响广泛而严重,必须引起足够的重视,及时进行诊断和治疗,以改善症状,降低相关风险。

四、不同年龄段患者的症状特点

(一)青年时期

青年时期脑供血不足相对较少见,但仍可能发生。这一时期的特点是舒张压高、收缩压正常或稍高、脉压差小。由于年轻人身体机能相对较好,往往症状不太显著。不过,少数患者可能会出现头痛、头晕、恶心等症状,这些症状可能在过度劳累、精神紧张或不良生活习惯的影响下加重。他们的头晕通常是间歇性的,头痛程度相对较轻,恶心感也不会持续很久。然而,即便症状不明显,也不能忽视,因为如果不加以调整和治疗,可能会导致病情进一步发展。

(二)中年时期

中年时期脑供血不足的情况较为常见。这一阶段的特征表现为收缩压和舒张压均升高,而且由于长期的血压不稳定,靶器官如心脏、肾脏等已受到一定程度的损伤。此时,脑供血不足更容易引发冠心病或中风等严重疾病。患者可能会感到明显的头痛、头晕,甚至出现视力模糊、耳鸣等症状。在运动或情绪激动时,症状可能会更加严重,如出现肢体麻木、无力,走路不稳等。

(三)老年时期

老年时期脑供血不足较为多发。其主要特征是收缩压升高、舒张压变低、脉压差大。这是因为随着年龄的增长,器官功能衰退,血管弹性降低。再加上老年人往往患有多种慢性病,如糖尿病、高血脂等,导致血压易波动。老年患者的症状可能更加复杂和多样化,除了常见的头晕、头痛,还可能出现记忆力明显减退、反应迟钝、意识模糊等。部分老人还可能出现突然摔倒、短暂性失语等严重症状。

总之,不同年龄段的脑供血不足患者具有不同的症状特点,需要根据具体情况进行诊断和治疗。

五、脑供血不足的预防建议

(一)健康生活方式

均衡饮食对于预防脑供血不足至关重要。减少高盐食物的摄入,比如腌制食品,过量的盐分会增加血压,加重血管负担。高脂肪和高胆固醇食物,如油炸食品、动物内脏等也要尽量少吃,以免造成血脂升高,导致血管粥样硬化。

适量的运动能够有效促进血液循环,增强心肺功能。每周进行至少 150 分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等,可以提高血管的弹性和收缩能力。

规律作息同样不容忽视,保证每天充足的睡眠,有助于维持身体的正常代谢和生理功能,让大脑和血管得到充分的休息和恢复。

(二)疾病控制

积极控制血压、血糖、血脂等危险因素是预防脑供血不足的关键。高血压患者要按时服用降压药,将血压控制在正常范围内。糖尿病患者要严格控制血糖,预防并发症的发生。高血脂患者要通过饮食调整和药物治疗,降低血脂水平。

戒烟对于血管健康意义重大,吸烟会损伤血管内皮细胞,加速动脉硬化的进程。

定期监测身体指标,如血压、血糖、血脂、体重等,能及时发现异常并采取相应措施。同时,要严格遵循医生的治疗建议,不得擅自增减药量或停药。

(三)心理健康管理

在快节奏的现代生活中,学会应对压力至关重要。长期的精神紧张和高压状态会导致血管收缩,影响血液供应。保持良好心态,通过冥想、瑜伽、听音乐等方式放松身心,有助于维持血管的正常功能。

当感到心理压力过大时,不要独自承受,要积极寻求心理支持,可以与家人、朋友倾诉,或者寻求专业心理咨询师的帮助。预防因心理问题影响血管功能,为大脑供血创造良好的内在环境。

总之,通过采取上述预防措施,可以有效降低脑供血不足的发生风险,维护大脑的健康。